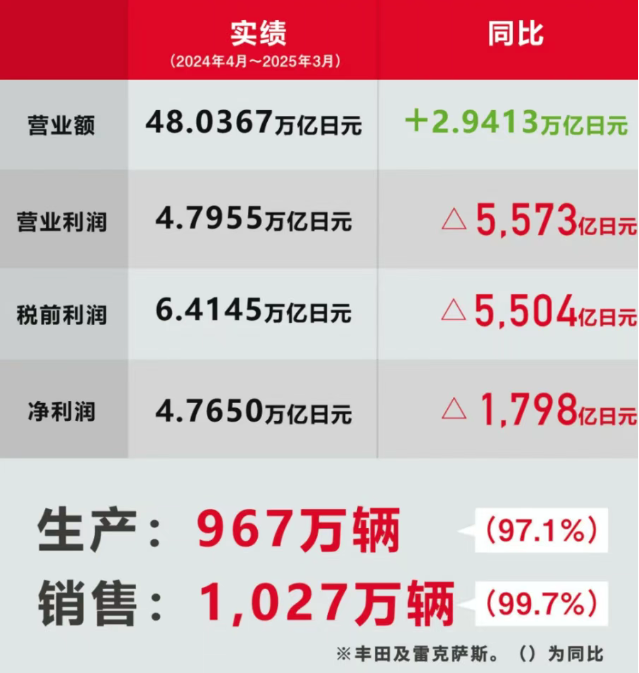

在丰田汽车即将揭晓其2024财年(涵盖2024年4月至2025年3月)的业绩蓝图之际,外界质疑声四起,尤其是对正处于国内“舆论低谷”的合资车企而言,丰田这个老品牌似乎早该被时代所遗忘。然而,现实却给了所有人一记响亮的耳光。在上一财年中,丰田不仅稳住了阵脚,还交出了一份耀眼的成绩单:总营收约为23708.99亿人民币,同比增长6.5%,全年销量高达1027万辆,尽管净利润略有下滑,达到约2391.4亿元人民币(同比-5.6%),但这并不影响它稳坐全球车企的头把交椅。

若以营收为标尺,丰田虽略逊于大众(26662亿元人民币),但其净利润在小幅下滑后,依然保持了惊人的两倍于大众的水平,成为全球唯一一家净利润超过2000亿元人民币的汽车制造商。与中国18家上市的乘用车企业相比,丰田的业绩更是含金量十足,其净利润超过了比亚迪、小米和吉利这三家头部车企净利润总和的三倍之多。即便与盈利的12家车企的利润总和1226.77亿元人民币相比,丰田也呈现出断层式的领先优势。

诚然,有人会说丰田去年之所以能在全球汽车市场上独占鳌头,靠的是其庞大的体量和规模效益。但真正令人钦佩,也为各大车企树立了“教科书级”榜样的,是丰田在全球车市面临巨大压力时,仍能在欧洲、美国、中国等主要市场上展现出“稳健经营”的抗风险能力。

以2024财年为例,北美市场(273万辆)、中国市场(179万辆)、日本本土(150.5万辆)和欧洲(122万辆)构成了丰田销量的前四大支柱。它没有过分依赖任何一个市场,而是凭借稳定的用户基础和品牌忠诚度,稳坐全球第一梯队的宝座。这既得益于丰田精益生产体系(TPS)的卓越表现,也离不开其一以贯之的“Best in Town”管理哲学——即在开展业务的地区做到最好。

此外,丰田在销量端展现出了“结构性增长”的态势。尽管总销量微降0.3%至1027.4万辆,但其燃油车基盘依然稳固,而电动化车型矩阵则加速扩张:HEV销量增长了23.6%至444.1万辆,PHEV与BEV分别提升了14.2%和23.9%。唯一稍显逊色的是FCEV,因商业化进程缓慢而同比下滑75%。丰田没有将所有鸡蛋放在一个篮子里,而是采取了“多路径并行”的策略,用技术去对冲市场的不确定性风险。它用自己的确定性去迎接世界的不确定性,无论车市如何风云变幻,丰田都保持着穿越低迷周期的坚韧定力。

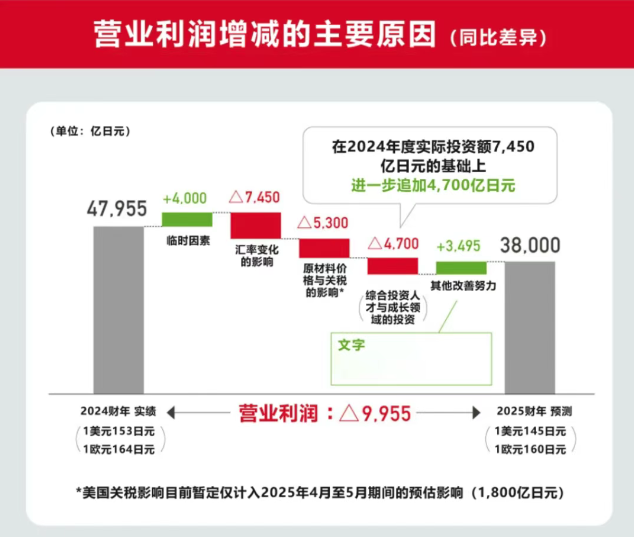

更为难能可贵的是,丰田对于2024财报中“增收不增利”的现象有着充分的解读和准备。在2024财年,丰田在电池、氢能、软件等关键领域投入了巨额资金,共计7450亿日元。同时,市场环境的变化也对丰田的盈利产生了影响:北美市场因工厂停产导致营业利润暴跌4205亿日元;日本本土市场下跌了3275亿日元;中国市场利润缩水1148亿日元,两家合资公司面临巨大压力。因此,丰田预计2026财年的净利润将再降1万亿日元至3.8万亿日元,营业利润率从10%降至7.8%。

然而,在丰田内部,他们将2026-2027年视为战略缓冲期,愿意用短期的利润来换取转型的窗口期。丰田计划在已有的7450亿日元投资基础上,再追加4700亿日元用于研发。同时,他们将加大BEV和PHEV的发力力度,大幅提高两者的销量目标。而成熟的HEV则将作为保持现金流的“压舱石”。此外,丰田还将持续投入下一代FCV的研发,为BEV技术的突破预留空间。

那么,如何判断丰田的这一系列举措是有的放矢、宏大背景下的必然选择,还是为自己的保守转型找借口呢?对于一家全球性的汽车制造商而言,战略的选择绝非一蹴而就或盲目跟风。它需要旱涸保收,确保在全球市场因新能源革命而重新洗牌时,自己能够延续头部的优势。

因此,丰田的财报实际上是在告诉我们:在未来两年里,它并非不赚钱,而是将赚来的钱投入到了未来的布局中。这正是丰田“预备式经营”的精髓所在——在尽最大努力做好当下经营的同时,为应对未来的各种变化做好充分的准备。丰田一直坚持“多路径并行”的策略,而现在,它要在BEV和FBEV上加大投入力度。这已经预示着丰田在研判了2027年以后成熟、稳定的电动化全球市场后,将打出一张怎样的牌来确保自己的销量和利润双提升。

其实,丰田远没有你想得那么保守。就像喜欢健身的人都知道,“核心训练”虽然枯燥且费力,但却是所有进阶课程的必备基础。无论是增肌、减脂还是提升运动表现,强大的核心都是不可或缺的。而此刻正在练就一身“新能源肌肉”的丰田,“强大的核心”无疑就是中国市场。

因此,当许多人在上海车展上看到一个“陌生”的丰田时,他们或许会感到惊讶。这个丰田不再保守,甚至表现得非常坚决而迅速,全力推进中国战略的转型。其中,最为引人注目的是丰田建立的ONE R&D研发体制。这一体制将原本分散在天津、广州等多地的两家合资公司的研发资源与丰田智能电动汽车研发中心进行整合,构建了一个独立的本土化研发体制。这一举措将研发的决策权从日本本土转移到了中国本土,从而加快了产品开发的速度和响应市场变化的能力。

除了ONE R&D研发体制外,丰田还推出了号称“丰田F4”的四位中国年轻工程师团队。他们担任主要车型的开发负责人,并实行RCE制度。这些工程师不仅需要懂技术、懂市场,还需要深刻理解丰田的安全、安心、品质DNA,并从中国消费者的角度去定义产品。这一举措打破了“日本中心”的传统研发格局,使得本土化研究无需再经过日本去反馈确认,在中国就可以进行驱动判定和决策。比如RCE团队就可以前置本土需求,驱动创新,从而更快地满足中国消费者的需求。

在丰田看来,ONE R&D研发体制与RCE制度的结合是中国新能源市场破局的“一把钥匙”。事实上,从3月上市的铂智3X车型受到高度关注和热销来看,这一组合拳已经取得了初步的成功。丰田正通过这一系列的举措打破“日本中心”的传统研发格局,实现本土化研究的快速响应和创新驱动。这不仅将推动丰田在中国市场的快速发展,也将为全球汽车行业的转型提供有益的借鉴和启示。 在时间的洪流中,丰田的研发周期犹如被施加了魔法,从昔日的五年漫长征途,被巧妙地压缩至三年,甚至更短的时光隧道里疾驰。技术的车轮亦踏上了“本土供应链为锚,全球体系验证为帆”的新航道,将研发、生产、销售的整个链条,如同精密的机械装置般重新组装,焕发新生。

简而言之,丰田已深刻洞察到中国车市,在科技日新月异、客户需求千变万化的浪潮中,正引领着全球的航向。在中国这一最前沿的市场中深耕细作,不仅为市场销量的增长注入了澎湃动力,更如同智慧的宝库,将在这片热土上积累的种种解决方案,化作甘霖,滋养着丰田在全球其他市场的茁壮成长。

紧随其后,bZ5、铂智7以及下一代卡罗拉等新车型,如同蓄势待发的箭矢,在今年内将鱼贯而出,它们均遵循着这套敏捷高效的研发、生产、销售及服务体系。如果说,众多跨国车企在中国市场正蓄势待发,准备在2025年掀起新一轮的攻势,那么丰田无疑是那位先行一步,并已收获满满果实,同时拥有将胜利果实播撒全球的雄浑力量的领跑者。

雷克萨斯,这座品牌的高峰,正以其独有的姿态,深度拥抱中国的新能源与智能化浪潮。这变化,对于每一个关注丰田的人来说,都如同明眸善睐,清晰可见。而当我们把年初雷克萨斯在上海金山实施的“独资国产化”策略,融入丰田在战略调整期的整体布局中审视,这家秉持“预备式经营”理念的车企,其深远的布局早已跃然纸上:一方面,通过本土化研发,反哺全球市场;另一方面,抢占中国市场的战略高地,引领全球新能源汽车的未来发展。

值得注意的是,在上海车展上惊艳亮相的全新纯电雷克萨斯ES,与雷克萨斯的上海工厂并无直接关联。因此,有声音认为,国产雷克萨斯要到2027年才能实现量产,这不禁让人感叹“好事多磨”。然而,从全球视角来看,目前尚无一家豪华汽车品牌,在新能源转型的道路上树立起标杆。特斯拉真正的“杀手锏”在于其规模化生产的Model 3/Y,而S/X车型则更像是家族的精神图腾,引领着品牌前行。至于其他豪华品牌,要么仍在转型的泥沼中挣扎,要么尚未明确如何借助中国市场的力量,引领全球的潮流。

因此,当雷克萨斯的国产纯电车型悄然降临,其短期内的最大挑战,无疑来自于那些来势汹汹的中国高端新势力。但雷克萨斯未必处于劣势,其“先进的纯电动车,将颠覆人们对品牌的传统认知”。以上海为基点,雷克萨斯在产品的研发、生产、引入等方面,正进行更多满足消费者需求的精细规划。丰田中国总经理李晖曾对雷克萨斯国产的情况进行解读,其言辞之间,充满了诱人的遐想。

此外,我们不应忽视丰田这两年在技术研发上的默默耕耘。如果首款投产的车型是那台搭载丰田自研固态电池技术的LF-ZC概念车量产版,那么其“充电10分钟续航1200公里”的惊人表现,无疑将彻底颠覆“传统车企=保守”的刻板印象。雷克萨斯国产新能源车型的胜出并非板上钉钉,但最重要的并非与他人争锋,而是重塑消费者对品牌的认知。若能为中国消费者呈现一款“令人眼前一亮的纯电雷克萨斯”,不仅有助于雷克萨斯抢占战略高地,更将推动整个丰田品牌的持续进步。

尾声之际,丰田汽车的2024年财报,看似只是在全球车市低迷的艰难时刻,交出了一份令人难以挑剔的优秀答卷。然而,实则这是丰田正在进行的一场大刀阔斧改革的缩影,它正为未来的挑战预留了充足的战略空间,为即将到来的更加激烈的竞争,做好了充分的准备。