随着鸿蒙智行“五界”阵容形成,华为在智能汽车领域已建立起清晰的先发优势。余承东公开表示,随着“五界”组合完成,他已无更多精力与资源去“扩容”。

然而内部另一股力量——以“引望”为核心的华为车BU(我们称之为“境”阵营)并未止步。与广汽联合打造的“启境”、与东风联合打造的“奕境”正按计划推进,投入与节奏皆不示弱。

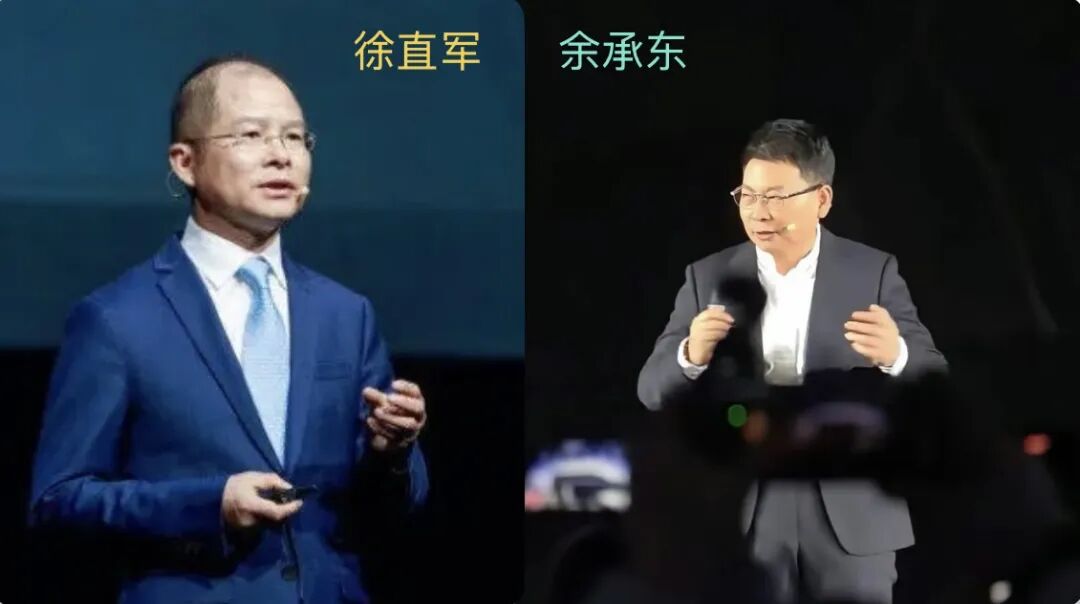

这不是简单的产品系延展,而是同一家公司内部基于不同角色定位、合作模式与商业边界的战略分叉:一边是由余承东主导、以统一品牌认知与渠道联动形成市场合力的“界”;另一边是徐直军直管、华为以“深度技术合伙人”身份嵌入车企自有品牌、强调开发端赋能与保留品牌主权的“境”。两条路径同源而殊途——这场看似华为内部的“博弈”正在把华为的生态策略推向更复杂也更有弹性的局面。

01“界”的逻辑:以品牌与渠道凝聚外部合力

“界”字辈出自终端BG的主导,典型代表是问界、智界、尊界等——它们带着统一的华为品牌光环或深度联名特征,走的是“智选车”模式:华为深度参与产品定义、品牌营销,并直接进入华为渠道参与销售。这个路径的核心价值体现在三点:

品牌合力与信任溢出:通过“华为+车型/车企”的面向市场输出,能够把华为在通信与终端领域的品牌信任带至汽车消费决策,缩短用户教育成本,形成较高的品牌转换率。

渠道控制带来的速度优先:华为直接参与销售与营销意味着对终端节奏、推广资源与用户数据有更直接的掌握,易于形成规模化交付与快速迭代。事实也证明了五界组合的商业回报:鸿蒙智行阵营已实现43个月交付破百万台,且在高端市场(35万以上)搭载比例尤其显著。

闭环体验与生态联动:鸿蒙座舱、乾崑智驾等技术与华为自有生态的联结,使“界”阵营在座舱体验、互联互通和售后服务上形成差异化壁垒,能够更好地将手机、家居等华为生态用户“捆绑”进车生态。

但“界”也有明显的约束:华为对渠道和品牌的介入程度较深,意味着对合作伙伴的控制力强但空间有限,更多依赖华为自身对外部市场资源的统筹,以及在品牌定位、用户画像上的统一输出。当合作车企希望保留更大品牌主权或其既有渠道肌理难以被外部替代时,“界”模式的弹性受限。

02“境”的逻辑:技术赋能下的品牌自治与深度开发

“境”字辈代表着一种新的合作范式:华为通过“引望”这一全资技术平台,以“技术乐高库”的方式,从产品定义起就深度嵌入研发与生态协作,但将品牌主权与销售渠道留给车企。东风的“奕境”与广汽的“启境”便是此路径的首批样本。其核心要点包括:

开发端的深度嵌入:华为把IPD、IPMS、全流程质量管控及全球供应链管理经验开放给合作方,参与从产品定义到研发甚至生产制造的全链条协作。这种“从底层到上层”的介入,使技术复用效率与研发速度均得到提升。东风方面透露,奕境是双方三年共创、投入百亿并实现全流程突破的结果。

车企的品牌与渠道自治:车企保留品牌主权、保留既有销售网络与用户基础,利用华为的技术能力来提升产品竞争力与研发效率——这对那些已有渠道体系、或希望维持独立市场定位的车企极具吸引力。

更宽的合作边界:相较于“界”,“境”在销售端弱化、开发端加强,形成“深度技术合伙人”与车企共建能力的格局,理论上能够把华为的技术赋能覆盖到更多品牌类型与市场层次,从15万级到百万级的市场带都能触达。

从商业节奏看,“境”式合作进度明确:奕境首款车计划于2026年4月北京车展亮相;启境预计于2026年中推出首款量产车型,且已完成高温测试与设计定型。这说明“境”不仅停留在概念层面,而是进入快车道——华为把成熟的技术模块输出到合作方,同时保留了向下扩展中低端市场的能力(如ADS Pro计划下沉至15万级,2026年将有20多款车搭载)。

03两条路径的并行:竞争、互补与风险

“界”与“境”并非单纯互斥——更准确的说法是它们在华为内部形成了并行但有张力的双轨战略。这种并行带来几个显著后果:

覆盖面的扩大:通过“界”与“境”双轨,华为能同时维系统一品牌输出的市场合力(提高高端转换效率)与放大技术赋能的覆盖半径(吸引保持独立性的车企)。从生态规模化角度看,这是扩大硬件搭载量与技术渗透率的有效手段。用户数据也将因此更广泛地被同一套技术标准所汇聚——这是华为长期追求的网络效应。

内部博弈与资源分配的复杂化:资源(人力、技术、渠道预算)如何在终端BG主导的“界”与车BU主导的“境”之间分配,成为组织管理的难题。余承东表示不再扩容的意愿与引望团队的扩张性节奏,表面看似“兄弟阋墙”,但实质是不同业务线就“如何最好地实现技术变现与生态扩张”形成了策略分歧。

对外部车企的选择悖论:合作车企在选择路径时需权衡品牌主权、渠道控制与技术依赖度。愿意放弃部分品牌话语权以换取华为渠道与品牌加持的,适合“界”;希望保留品牌独立性但需技术加速的,适合“境”。这将导致市场上两种不同类型的华为合作车型并存,用户理解与市场定位成为品牌方的挑战。

风险点:技术标准一致性、渠道冲突、用户体验差异化以及内部资源重复投入都是待解问题。若控制不当,可能造成终端产品间的自相残杀或生态内耗。

画外:“境”与“界”之间,即是同脉,又要分野,涉及到了路线之争和战略合体。

所以,这场“对抗”并非仅是产品规划上的分歧,更是组织权力与角色定位的碰撞。余承东代表了华为以终端品牌与渠道作为破局工具的传统路径,强调规模化品牌联动与用户闭环;而以靳玉志(背后是徐直军)为代表的车BU(引望)则更注重技术输出的开放性与面向车企的赋能逻辑。

两者的较量,既是战略选择的不同,也是华为在从“终端厂商”向“平台与解决方案供应商”角色转换中的内部调试。

那么,我们可能会得出这样一个结论:“境”“界”双轨并行且博弈不断,将是华为的新常态。

必须明确一点:“界”“境”之争并非零和。

而是是一种分层化的华为生态:在高端与需要强品牌背书的场景中继续依靠“界”形成市场合力;在保留车企品牌、希望快速迭代与覆盖更广价格带的场景中,通过“境”扩大技术赋能半径。关键在于华为能否在组织层面做好资源配比、在产品层面保证体验一致性,并在商业合约上明确边界与利益分配。

未来可观察的里程碑有三:奕境在2026年4月北京车展的首秀能否兑现量产承诺;启境两款车型在2026年中能否按期上市并取得初步销量;以及ADS Pro与鸿蒙座舱在下沉至15万级后的市场接受度与安全表现。这三点的结果,将直接影响“境”与“界”哪一条路径在市场化阶段获得更高的成长权重。

无论胜负如何,华为在内部催生出“界”与“境”两条路径,本身就是一种战略多元化尝试:在智能汽车这个复杂、资本与时间密集的赛道上,多条路径并行,既能分散风险,也为更广泛的行业赋能留出可能。

对于汽车厂商而言,这既意味着更多选择,也意味着他们需要更清晰地回答一个问题——在华为的技术加持下,我要成为什么样的品牌?对于消费者而言,最终获益者应是那些能把技术落地为更可靠、更人性化、更具价值体验的产品。