近日,一则关于沈阳原上汽通用北盛工厂(三期)被吉利汽车接管的消息引发行业关注。据知情人士透露,该工厂正进行大规模智能化升级改造,未来将作为吉利银河品牌的核心生产基地,以缓解当前订单火爆但产能不足的供需矛盾。这家今年10月便提前完成百万辆年销目标的新能源品牌,正陷入甜蜜的烦恼——市场需求远超现有生产能力。

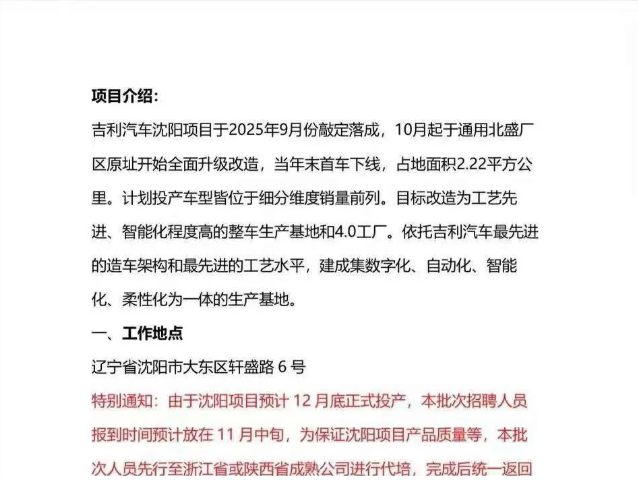

记者从吉利沈阳工厂发布的招聘信息中发现端倪:该基地占地2.22平方公里,计划投产车型均为细分市场销量冠军,目标打造为全球领先的4.0智能工厂。招聘信息显示,项目将于年底前实现首车下线,届时将形成年产20万辆新能源车的生产能力。与此同时,武汉莲花跑车工厂的改造计划也浮出水面,这个9月签约的项目预计2026年上半年投产,将进一步扩充吉利的中部产能布局。

据最新统计,吉利汽车在全国布局有16大生产基地,其中浙江占据半壁江山(8个),形成覆盖华东、华南的产业集群。此外,湖南、贵州、四川、陕西、河北、山西、山东等地均设有生产基地,规划年产能突破450万辆。若计入租赁+改造的产能扩张模式及海外工厂布局,吉利总产能规划已超500万辆,直指国内车企龙头宝座。结合其内部2025年产品大年的战略部署,这场产能竞赛或将改写中国汽车产业格局。

产能困局背后的战略棋局

吉利接盘通用北盛工厂的伏笔,早在2025年2月就已埋下。当时上汽通用宣布北盛工厂全面停产,南厂地块转为商住开发,而北厂(三期)则被保留。作为东北老工业基地的汽车重镇,沈阳曾汇聚华晨、宝马、金杯、通用等车企,形成完整的产业集群。但随着传统车企式微,宝马在豪华车市场遭遇中国新能源品牌冲击,当地亟需引入强势车企重振产业。

今年5月,沈阳吉驰汽车的成立释放出明确信号。这家由沈阳国资全资控股的企业,名称中暗含的吉字颇具深意。据披露,该项目将投入8.9亿元进行技术改造,几乎同时,市场上便流传出吉利接手北盛工厂的传闻。招聘平台随后曝光的吉利汽车沈阳基地岗位需求,包括焊接工程师、新能源产线技师等职位,明确要求具备电动车产线改造经验,印证了传统燃油车工厂向新能源专属基地转型的规划。

9月,吉利沈阳项目正式落地,随即启动产线员工招募。这座曾年产50万辆整车的合资基地,自此开启中国品牌主导的新纪元。吉利如此急切地扩充产能,源于其新品市场的超预期表现:从银河到领克再到极氪,多款新车均出现供不应求的局面。

目前单日排产约700台,但银河M9的产能分配仅1万辆,仍有2万订单积压,且每月新增订单达2万。在10月31日的银河M9下线仪式上,吉利钱塘基地负责人透露,银河星耀8与M9两款车型均取得市场成功,交付压力巨大。类似情况也出现在领克900和极氪9X等旗舰SUV上,据内部人士称,领克900年产能仅7000辆,现已满负荷运转;极氪9X初期产能5000辆,但订单量远超预期,提车周期长达半年。

吉利10月公布的销量数据显示,银河品牌提前两月完成百万辆年销目标,11款在售车型中有7款月销破万,且这是在产能受限情况下取得的成就。多位项目内部人士向记者证实,除上述车型外,吉利星愿、银河A7、银河星耀6等车型同样成为爆款,产能缺口普遍存在。

产能悖论:450万规划与300万销量的矛盾

看似矛盾的是,据统计,吉利现有16大基地规划年产能超450万辆,而今年预计销量仅300万辆,存在150万辆的富裕产能。即便按明年400万辆销量目标计算,现有产能也完全够用。这揭示出吉利产能布局的深层战略:通过收购沈阳北盛、接盘武汉莲花等项目,不仅为扩充总量,更在于优化产能结构与市场覆盖。

从吉利产能布局图可见,浙江作为大本营集中了8大基地,主要覆盖华东、华南市场。全国布局中,张家口、晋中、济南三大基地辐射北方,成都与贵阳基地覆盖西南,西安与宝鸡基地支撑西北,湘潭基地则服务中部市场。但随着新能源渗透率提升,区域市场矛盾日益凸显:西部、北部、中部地区呈现销量爆发与产能短缺的失衡,长距离运输又推高物流成本。

这种结构性矛盾在数据中尤为明显:今年前三季度,东北地区新能源车销量同比增长215%,但区域内产能占比不足5%;西北市场销量增速达198%,产能覆盖率却仅6%。吉利通过收购沈阳基地,可直抵东北市场核心,而武汉项目的落地则能强化中部枢纽地位。

值得关注的是,吉利在产能扩张中特别强调智能化改造。沈阳基地将采用全球领先的工业4.0标准,引入AI质检、5G专网等新技术,实现每90秒下线一辆车的效率。这种数字孪生生产模式,不仅提升产能灵活性,更能快速响应市场需求变化。

站在行业变革的十字路口,吉利的产能棋局折射出中国车企从规模扩张到质量跃迁的转型路径。当产能规划突破500万辆大关,当区域布局覆盖全国核心市场,这家民营车企正以独特的战略智慧,向国内第一车企的宝座发起冲刺。或许用不了多久,中国汽车产业的版图上,将升起一颗全新的领军之星。

还会推高物流及管理方面的支出。在当前利润空间不断被压缩的情境下,生产基地与市场的距离越短,对企业而言就越具优势。

从市场端深入剖析,东北市场在新能源领域的渗透潜力成为了极具吸引力的关键因素。根据中汽协的数据,2025年上半年,东北地区新能源汽车的渗透率仅为18.2%,与全国35%的平均水平相比,差距明显。吉利选择在沈阳布局生产基地,一方面能够凭借“本土生产”的方式降低物流成本;另一方面,还能依托地域优势,大力推广吉利旗下适合严寒环境的混动车型。要知道,当前东北地区的新能源车市场,比亚迪占据着主导地位。

由此回想起今年1月,吉利控股集团(涵盖吉利汽车、沃尔沃、远程商用车等品牌)对外宣称,到2027年整车销量要达到500万辆,这一对外宣称的目标似乎略显保守。

02产能扩张:机遇与风险并存

上汽通用北盛工厂的兴衰历程,宛如中国汽车产业合资模式变迁的一个生动缩影。合资时代的“黄金十年”已然画上句号,自主品牌蓬勃发展的新篇章正徐徐展开。

这座于2004年在沈阳落户的合资生产基地,在巅峰时期,年产能可达50万辆整车以及45万台发动机。其生产的别克GL8、雪佛兰探界者等车型,曾在东北市场长期占据主导地位。然而,随着上汽通用的销量从2017年200万辆的巅峰一路下滑至2024年的43.5万辆,其产能利用率仅剩下22%,北盛工厂的关停也就成了必然之势。

当通用将东北生产基地转让给吉利时,这实际上是对中国品牌在新能源与智能化领域领先地位的一种认可。

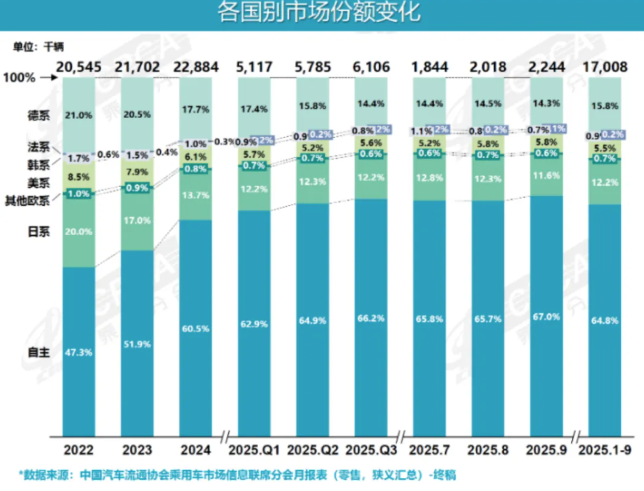

中汽协的数据表明,合资品牌的市场占有率从2020年的60%大幅下滑至2025年的31.3%,而自主品牌的市场占比正朝着70%的目标迈进。同时,自主品牌在新能源领域的市场占有率超过60%,而合资品牌还不到10%。通用、大众等汽车巨头的产能退出,恰好为吉利、比亚迪等头部自主品牌提供了扩张的绝佳契机。这种转变不仅在沈阳有所体现,未来还将在全国范围内广泛上演。在国家严格控制新增产能的政策背景下,收购老旧厂房成为了头部企业“曲线扩张产能”的最佳途径。

实际上,在今年6月举办的2025中国汽车重庆论坛上,吉利控股集团董事长李书福就曾表示,当今全球汽车工业存在“严重的产能过剩”问题。因此,吉利决定不再新建汽车生产工厂,也不扩大现有工厂的产能,而是尽最大努力开展务实合作、进行资源重组。

所以,吉利通过收购(如沈阳北盛、武汉莲花跑车)以及对现有基地进行改造(如杭州湾、成都工厂)的方式来实现产能升级。这种模式既绕过了新建工厂的审批难题,又能迅速获取成熟的生产线以及现成的供应链资源,为达成产销目标奠定坚实基础。

更为关键的是,那些处于困境中的生产基地、当地政府以及投资方,都迫切希望迎来新的有力支持者,以解决税收、就业以及发展等方面的难题。吉利此时“低价”入局,充分展现了浙商敏锐的商业洞察力和嗅觉。

就拿沈阳的北盛工厂来说,吉利除了让零部件体系的地通工业控股集团在沈阳辉山经开区落地之外,目前尚未在当地成立明显与乘用车制造相关的商业机构。根据行业分析推测,目前基地的初期改造资金由地方国资委出资,未来吉利和当地政府不排除共享产业收益、分摊市场风险的可能性。

毕竟,产能扩张并非一蹴而就的事情,也不是当下吉利新车销售火爆,未来一两年内就必然能持续畅销。市场变化莫测,竞争对手层出不穷。无数前人的经历告诉我们,胜利容易让人冲昏头脑。一旦踏上了产能扩张的道路,就必须承受市场变化导致企业业绩下滑的风险。过去众多合资车企从辉煌扩张走向没落卖厂的案例也警示着我们,扩产就像一把双刃剑,在带来机遇的同时,也伴随着巨大的风险。