10月30日,长春一汽-大众工厂,中国汽车工业史上刻下新的里程碑——一汽-大众第3000万辆整车,一汽奥迪A5L领航版在长春基地正式下线,这一历史性时刻的到来,标志着一汽-大众成为国内首家产销突破3000万辆的乘用车企业!这不仅是国内乘用车企首次突破这一数字,更是一汽-大众34年深耕中国市场、铸就品质传奇的生动注脚。从1991年第一辆捷达下线时的蹒跚学步,到如今五大生产基地联动、三大品牌协同发力,这家合资典范用3000万辆的规模,书写了一部中国汽车工业的进化史诗。

历史回眸 从零到3000万的跨越

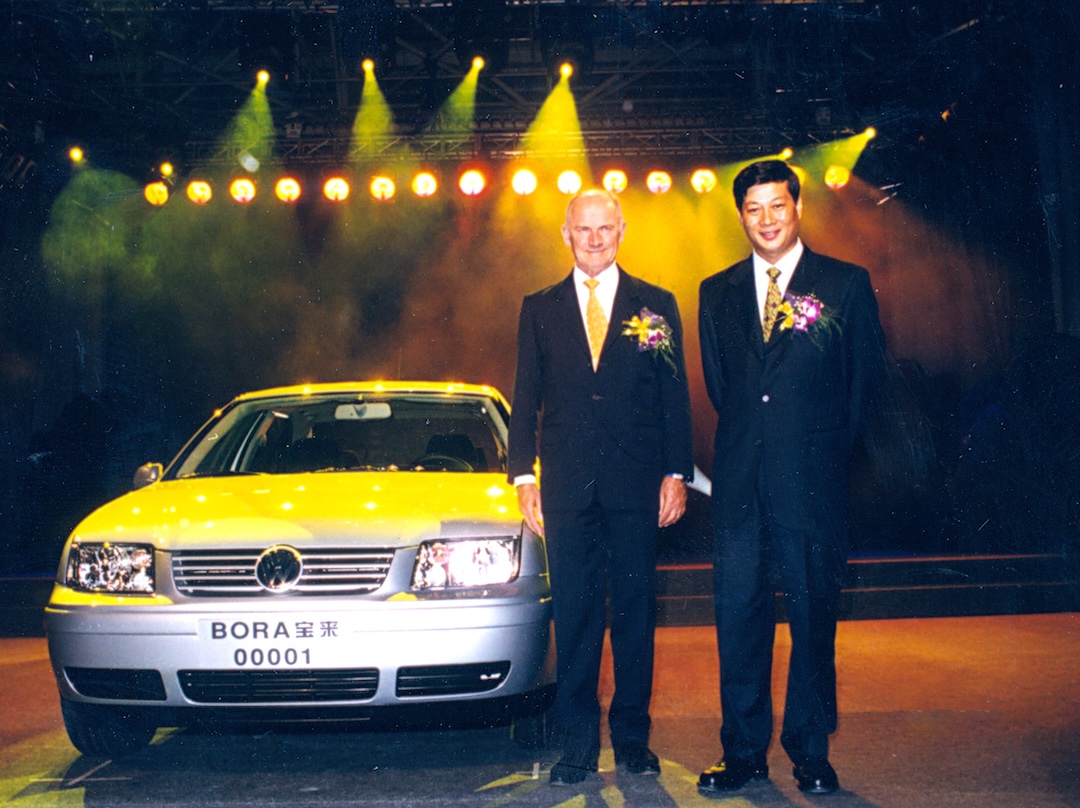

1987年10月,德国狼堡,大众汽车集团董事长哈恩博士收到一汽的合作邀约后,毅然飞赴长春。在寒冷的机场,一汽厂长耿昭杰为他披上棉衣,两位巨人的握手,开启了中德汽车合作的序幕。

1991年2月6日,一汽-大众正式成立。1992年7月1日,第一辆SKD组装的捷达下线;1996年,出租车司机苏耀洪驾驶捷达创下60万公里无大修纪录,“开不坏的捷达”成为国民记忆。2014年,产销量突破1000万辆;2020年,突破2000万辆;2025年,3000万辆达成。这串数字背后,是中国汽车市场从“有无”到“成熟”的升级,更是合资模式从“技术引进”到“双向赋能”的生态范本。

品质密码 毫米级精度与极端淬炼

当业界探寻一汽-大众的成功密码时,答案藏在车身内腔的蜡膜、焊装线上的毫秒级管控、试验场的极端考验中。对德系品质的极致坚守,是其34年口碑的基石。在长春基地焊装车间,车门防撞梁焊接工序曾依赖老技工经验,耗时3秒,新人失误率高达20%。引入MTM“工业时间尺”后,工序被拆解为距离、精度、重量三大参数建模,焊枪活动半径细分为三个等级,焊点定位精度要求间隙≤3mm,耗时精准到0.01秒。通过定制磁吸定位治具等改进,单工序耗时从3.53秒压缩至1.44秒,日产能从680辆提升至850辆,返工成本降低66.7%。

作为中国首家引入空腔灌蜡技术的车企,每台白车身需经过85℃热风预热、115℃液态蜡高压注入等工序,确保120公斤注入蜡残留1公斤形成100%覆盖的均匀蜡膜。搭配360度翻转前处理与阴极电泳工艺,实现“3年不锈蚀,12年不锈穿”的承诺。防锈蜡已实现国产化,通过德国大众严苛检测,兼顾品质与本土供应链。

在漠河-35℃极寒场,工程师每日清晨6点进行冷启动测试;在吐鲁番45℃戈壁,车辆需在地表70℃环境下连续行驶5000公里。一汽-大众还构建了“全路况耐久性测试体系”,在云南宜良“68道拐”测试悬架抗疲劳,在内蒙古沙尘路段验证密封性能。捷达品牌上市前,测试车累计路试1200万公里,相当于绕地球300圈,发动机故障率控制在0.03%以下。

碰撞测试更是毫不留情:除国标要求外,增加小重叠偏置碰撞等12种极端工况,每款新车上市前至少完成50台实车碰撞,通过高精度传感器收集千余组数据,优化车身结构。这种“以毁车换安全”的投入,让产品在C-NCAP中始终保持五星评级。

34年的本土化深耕,让一汽-大众深刻理解:真正的德系品质,既要坚守标准,更要适配需求。上世纪90年代,针对中国道路沙尘多,工程师优化捷达空气滤芯,过滤效率从85%提升至95%;如今,MEB纯电平台针对中国充电习惯开发“预约充电”等功能。

品质把控从源头抓起。一汽-大众建立“金字塔级”供应商体系,对全球1200余家供应商实行ABCD分级管理,仅连续3年合格率达99.9%以上的供应商可进入A级名录。钢材采购需经拉伸、弯曲、冲击测试;关键零部件实行“飞行检查”,质量工程师突击检查生产车间。新能源电池采购更设置58个质控节点,从原材料到电芯生产全程监控,电池故障率低于行业平均水平。

服务延伸 全生命周期的品质价值

在一汽-大众看来,品质不仅是产品,更延伸至用车全生命周期。大众品牌启动“匠·心服务”升级,将售后响应时间从4小时缩短至2小时,设立专属顾问制度;“心喜之旅2.0”推出15项客户权益,如“3年免费基础保养”“终身免费道路救援”,不设隐藏条款。

奥迪品牌开创“融合直售”模式,线上统一报价,线下体验店杜绝加价乱象;“奥迪卓·悦服务Plus”通过专业诊断、上门服务等,让售后满意度连续3年位居J.D. Power豪华品牌榜首。捷达品牌在三四线建立“2小时服务圈”,针对农村市场推出“上门保养”,客户忠诚度高达65%。

战略转型 油电共进与海外破局

面对新能源浪潮,一汽-大众坚持“油电共进”。2025年3月,中国一汽与德国大众签署协议,确定11款新车型规划,其中10款为新能源车型。大众品牌速腾L搭载EA211 Evo二代1.5T发动机,被誉为第二代黄金动力;ID.家族进行436项电池安全测试。奥迪品牌依托“PPC+PPE”双平台,联合华为打造豪华品牌首款搭载乾崑智驾技术的奥迪Q6L e-tron。捷达品牌计划2028年前推出5款新车型,含4款新能源。

海外事业实现历史性突破。首批出口车辆从上海港发出,将于11月在中东上市,标志合资品牌出海新范式。一汽-大众明确将海外作为增长极,致力成为“中国合资品牌出口领先者”。合资模式亦创新升级。2025年8月,捷达事业合作协议签署,筹备新公司,加速智能电动转型。这种本土化运营新范式,为行业提供可复制经验。

面向2030年的发展战略

中国一汽副总经理兼一汽-大众总经理陈彬

在此次发布会中,一汽-大众确立了“两高一新”总体目标、“五大领先”具体目标和十大核心任务,正在转型升级和高质量发展的新赛道上加速前行。

一汽-大众将坚持“油电混共进全智”战略,重磅开启新一轮电动化转型,未来五年,将推出近30款全新商品,其中新能源商品超20款,全方位满足客户多元化需求。

在技术创新层面,一汽-大众将依托两国九地研发布局,持续保持年均近百亿的研发投入,聚焦智驾、软件等智能电动核心赛道,加速技术创新及应用。在运营模式方面,一汽-大众将积极探索捷达品牌本土化运营新模式,引入中国本土优势资源,推动品牌、商品、生态、治理模式全面焕新。

一汽-大众还发布了“创·享之道”企业文化3.0:以“一汽-大众,一起出众”作为全新企业文化核心,以“高质量发展和高水平对外开放新标杆”为全新愿景,以“造价值经典汽车,创智慧出行生态,促人车社会和谐”为全新使命,以“诚信创造价值,尊重成就共赢”为核心价值观,秉承“以客户为中心的长期主义、利他主义”的经营哲学,和合共生,一起出众!

3000万辆的时代启示

3000万辆,不是终点,而是新起点。它镌刻着一汽-大众34年的奋斗:以毫米级精度把控制造细节,用极端测试淬炼产品性能,靠本土研发适配客户需求,从源头采购筑牢品质根基,用全周期服务延伸价值。这背后,是“以客户为中心”的长期主义,是中德双方对品质的共同追求。

一汽-大众的历程,是中国汽车工业从追赶到并跑、再到领跑的缩影。它证明了合资模式的生命力——不是简单的技术引进,而是双向赋能、共生共荣。在电动化、智能化浪潮中,这家企业既坚守德系品质核心,又倾听中国客户需求,用油电共进的务实战略,回应时代变革。

站在3000万辆的高点,回望来路从捷达的国民传奇,到ID.家族的智能进化,一汽-大众诠释了“没有企业的时代,只有时代的企业”。它的成功,是开放合作的胜利,是品质坚守的回报,更是中国汽车工业高质量发展的缩影。未来,随着新能源布局深化与海外市场开拓,一汽-大众必将在汽车强国的征程中,继续书写信赖与创新的传奇。